남자 중심의 결혼 준비 경상도 지역은 결혼 전반에 걸친 준비를 남자가 한다. 과거에 신부는 이불, 밥그릇, 밥상, 수저 등으로 이뤄진 예단이나 혼수를 간단히 준비하고 그 외의 나머지 부분은 신랑 측에서 마련했다. 이는 다른 지역에 비해 유교적 문화가 많이 남아 있기 때문으로 해석된다. 최근에는 시대가 변하고 사람들의 인식이 바뀌면서 개인 차이가 많다.

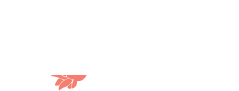

사모관대 쓰는 법 경상도 지역의 전통 혼례에서는 신랑의 머리에 쓰는 사모관대를 착용하는 방법이 다른 지역과 조금 다르다. 일반적으로 바로 착용하는 것과는 달리 경상도 일부 지역에서는 사모관대를 착용할 때 ‘남바위’라는 방한용 모자를 반드시 쓰고 그 위에 착용한다.

서울 및 경기

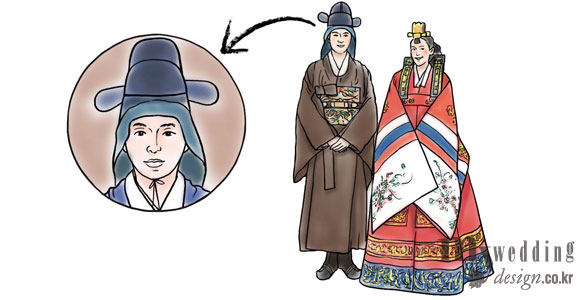

전통 혼례상 위의 용떡 예로부터 전통 혼례를 올릴 때에는 가래떡을 용틀임 모양으로 쌓은 것이 꼭 용처럼 생겨서 ‘용떡’이라 불리는 떡을 빼놓지 않았다. 혼례식에 쓰고 난 다음 날 그 떡으로 떡국을 끓이거나 죽을 쑤어 신랑에게 먹이는 풍습이 있다. 이 용떡은 서울이나 경기 지역에서는 반드시 올려야 할 음식으로 꼽힌다.

부산

신부 중심의 식장 위치 선정 예로부터 결혼이란 신랑이 신부를 데려오는 것으로 여겨 결혼식은 신부의 집안이 있는 곳에서 치렀다. 요즘은 각 집안 사정에 맞춰 위치를 정하는 것이 대부분이지만 부산에서는 아직도 신부 측 중심으로 식장 위치를 잡는 문화가 일반적이다. 양가 어른 모두 참여하는 폐백은 시댁 식구들에게 정성 어린 음식과 예를 갖추고 첫인사를 드리는 자리다. 때문에 일반적으로 신랑 쪽 어른들만 절을 받지만 부산은 대부분 양가 부모님이 참여해 폐백을 진행한다.

결혼 전날 올리는 큰상 큰상은 결혼 전날 ‘신랑 집에 새사람이 왔다’는 것을 조상님께 알리기 위해 마련하는 자리로 신부 집에서 한껏 준비한 음식으로 제사를 지내는 것을 의미한다. 제를 올린 후에는 가족과 친지, 주변 지인들과 큰상에 올린 음식을 함께 즐긴다.

현금 답례품 먼 걸음을 한 하객들에게 식사 대접 대신 현금과 감사장을 봉투에 함께 넣어주는 풍습이 있다. 최근에는 뷔페 문화가 점차 자리 잡고 있어 모든 하객에게 현금 답례를 하기보다는 식사를 하지 않고 돌아가는 하객들에게만 준다.

제주도

3일 동안 이어지는 결혼 잔치 첫째 날에는 돼지를 잡고 돔베(‘도마’의 제주도 언어) 고기와 순대 등 다양한 요리를 만들어 손님들을 대접하고, 둘째 날에는 본격적으로 사람들이 어우러져 흥겨운 시간을 보낸 후 셋째 날 결혼식을 치르는 제도다. 특히 예식 당일에는 신랑이 신부 집으로 가서 신랑상을 대접받는다. 신부 측에서는 딸을 시집보내도 된다는 생각이 들 만큼 만족스러운 상을 차려준다. 이 같은 3일 결혼은 일부 남아 있기도 하지만 거의 사라진 상태다.

부 신랑 부 신부 제도 제주도는 교통 상황이 상대적으로 좋지 않은 데다 날씨의 영향도 크므로 결혼식장으로 출발하는 시간, 날씨 등을 사전에 꼼꼼히 확인해야 하는데 이 일을 하는 게 바로 부 신랑이다. 부조함이 따로 없는 것도 특징인데 부 신랑 부 신부가 받아주기 때문. 이들은 신랑 신부의 동선에 맞춰 결혼식 오전부터 식이 마무리될 때까지 주인공을 보조해준다.

손수건 팔기 이미 언급한 대로 결혼 당일에는 신랑이 가족이나 지인과 함께 신부를 데리러 신부 집에 가서 신랑상을 받는다. 이후에는 신부 친구들이 합석해 신랑 측을 상대로 작은 선물을 팔고 뒤풀이 비용을 받아내는데 이를 ‘손수건 팔기’라고 한다. 이때 신랑 친구들은 순순히 돈을 주지 않고 식탁이나 옷 속에 돈을 숨기고 신부 친구들은 악착같이 찾아내는 등 흥미로운 시간을 보낸다.

장시간의 피로연 최근 제주도 결혼식은 서울 및 타 지역의 그것과 차이점이 거의 없어졌다. 다만 여전히 제주도식을 고수하는 부분이 있다면 바로 피로연이다. 식이 끝나고 한 끼 식사를 한 후 끝나는 일반 결 혼식과 달리 제주도는 피로연이 오랫동안 이어진다. 예를 들어 11시에 결혼식이 있다면 오전 10시부터 오후 6시 정도까지 식당을 잡아두고 언제든 하객이 편한 시간대에 와서 즐길 수 있도록 하는 것. 이는 교통수단이 발달하지 않았고 농사를 짓는 이들이 많았던 시절에서부터 비롯된 문화이다.

겹부조 문화 제주도에서 경조사가 있을 때 당사자 외에도 가족 및 친지 등 인연이 있는 여러 사람들에게 따로따로 나눠서 부조를 하는 풍습이다. 겹부조를 받는 쪽에서는 작은 선물을 준비해서 그에 대한 답례를 한다. 좋은 의도이지만 여러 번 하는 부조는 부담이 돼 최근에는 이를 없애는 캠페인으로 겹부조 자체를 지양하는 분위기이다.

그 외에도

전라도와 충청도의 이바지 답바지 시댁으로 돌아가는 딸에게 정성을 다해 만들어 보내는 음식으로 알려진 이바지는 본래 결혼을 하고 난 한 달 후, 잘 지내고 있다는 의미로 주고받는 것. 최근 이바지는 신부 집에서 신랑 집에만 전해지고 있는데, 백제 문화권인 충청도와 전라남도에서는 지금도 90% 이상 이바지가 오면 답바지로 답례하는 풍습이 이행되고 있다.

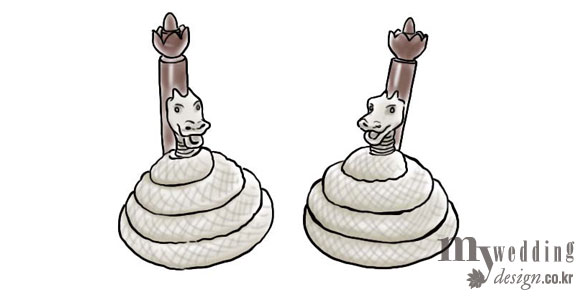

강원도와 경상도의 신랑 도포 강원도 일부 지역의 경우 ‘여자가 평생 한 남편만을 섬기겠다’는 의미로 신랑의 도포를 꼭 마련해 갔다. 도포는 남자가 외부 활동을 할 때 입는 일종의 외출복으로 남자에게는 중요한 의미를 지닌다. 강원도 외에도 한 문화권으로 연결되는 경상도에서도 나타나는 특징. 최근에는 현대화로 많이 없어졌지만 종갓집 등 역사와 전통을 중시하는 이들 사이에서는 여전히 행해지고 있다.